我院教师刘小平和廖威林联合团队在Nature Cities发表论文阐述标准化热岛强度和温度迟滞性对城市高温事件的影响

2025年8月1日,中山大学地理科学与规划学院刘小平教授、廖威林副教授联合英国南安普顿大学禅铎助理教授与美国波士顿大学李丹副教授在《自然-城市》(Nature Cities)发表了题为“Standardized heat islands and persistence drive modeled urban heat events”的研究论文(Article)。研究创新性地提出并验证了“标准化城市热岛强度”(城市热岛强度除以温度变率进行标准化)这一关键指标对于城市极端热事件预测的主导作用,并进一步量化了温度迟滞性对连续多日极端热事件的影响。结果表明,标准化热岛强度和温度迟滞性两个变量即可准确预测城市相较郊区更易发生极端高温事件的概率,为城市极端热暴露风险评估提供了简明、稳健的理论框架。

在全球变暖背景下,城市化使得城市地区极端高温事件日益频发,对人群健康、能源系统等构成重大挑战。过去研究多聚焦在平均城市热岛效应(UHI)对城市地区气温升高的影响上,较少关注气温本身变率和迟滞性的综合作用。本文通过将温度均值、方差和迟滞性统一纳入统计建模框架,系统剖析了导致城市极端热事件高发的原因。

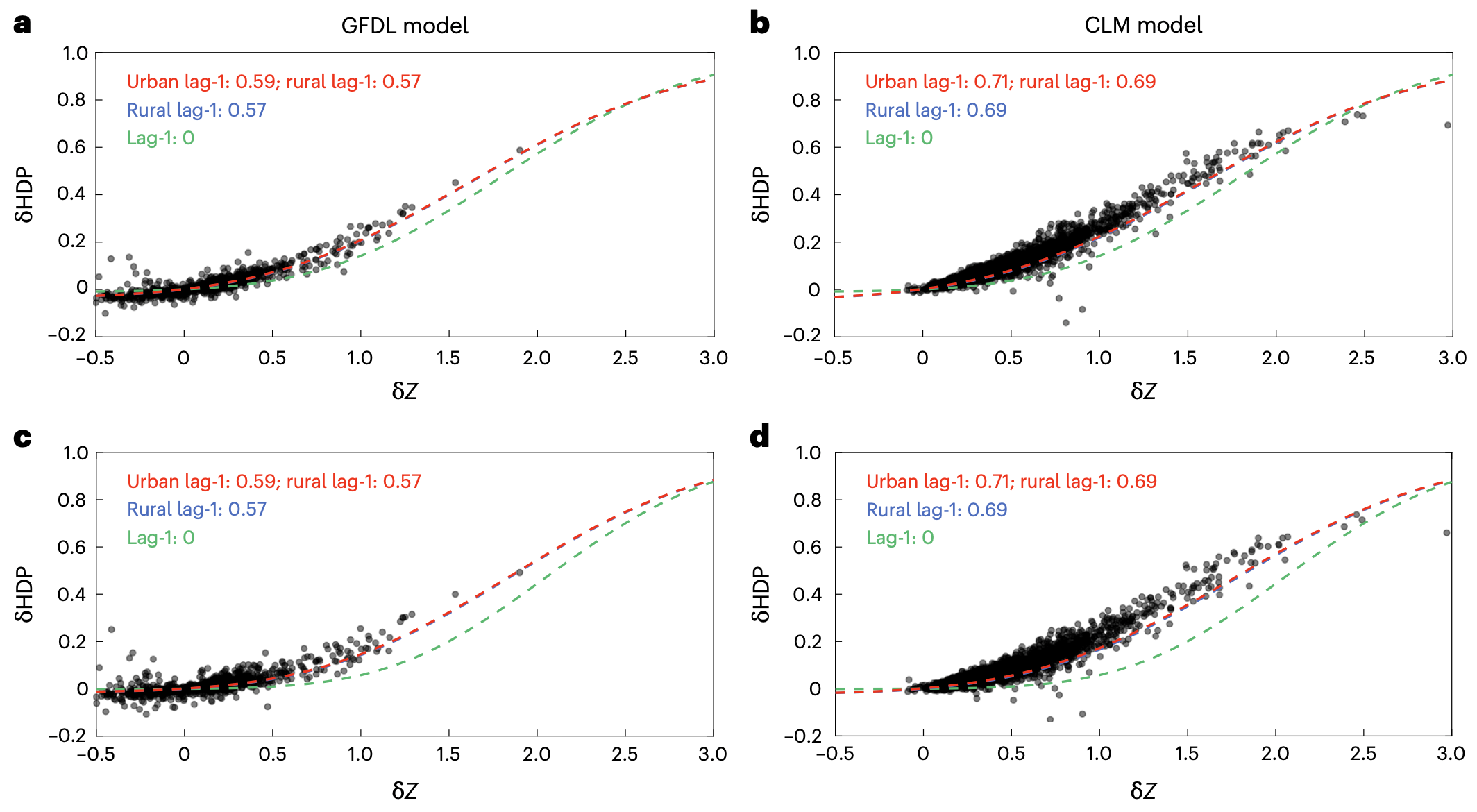

研究发现,城市地区单日极端热事件(hot days)相较郊区的发生概率增加,94%以上可以由标准化城市热岛强度的变化进行解释(图1)。传统认知普遍认为:热岛效应越强的城市,其发生极端高温事件的风险越高。然而本研究发现,这一推断并不总是成立。因为城市是否更频繁地经历极端热事件,不仅取决于城市比郊区更高的温度均值,还取决于该地区温度本身的波动性。

研究引入“标准化城市热岛强度”这一核心指标,利用郊区温度标准差对城市热岛强度进行标准化处理,从而兼顾了温度均值与变率的双重影响。结果表明:城市热岛效应越强、同时温度变率越小的城市,即标准化城市热岛强度越大的城市,更容易发生极端热事件。这一发现补充和拓展了以往“热岛强=热暴露强”的简单判断,为极端高温风险评估提供了更具物理依据的判断标准,并强调:应将“城市热岛强度”和“温度变率”结合起来,综合考虑其标准化后风险表达能力,以优化城市适应策略的部署优先级。特别地,在标准化城市热岛强度介于0.5至2之间的城市,其极端高温风险的上升速度最快,表明处于这一范围内的城市采取降温措施最为有效。

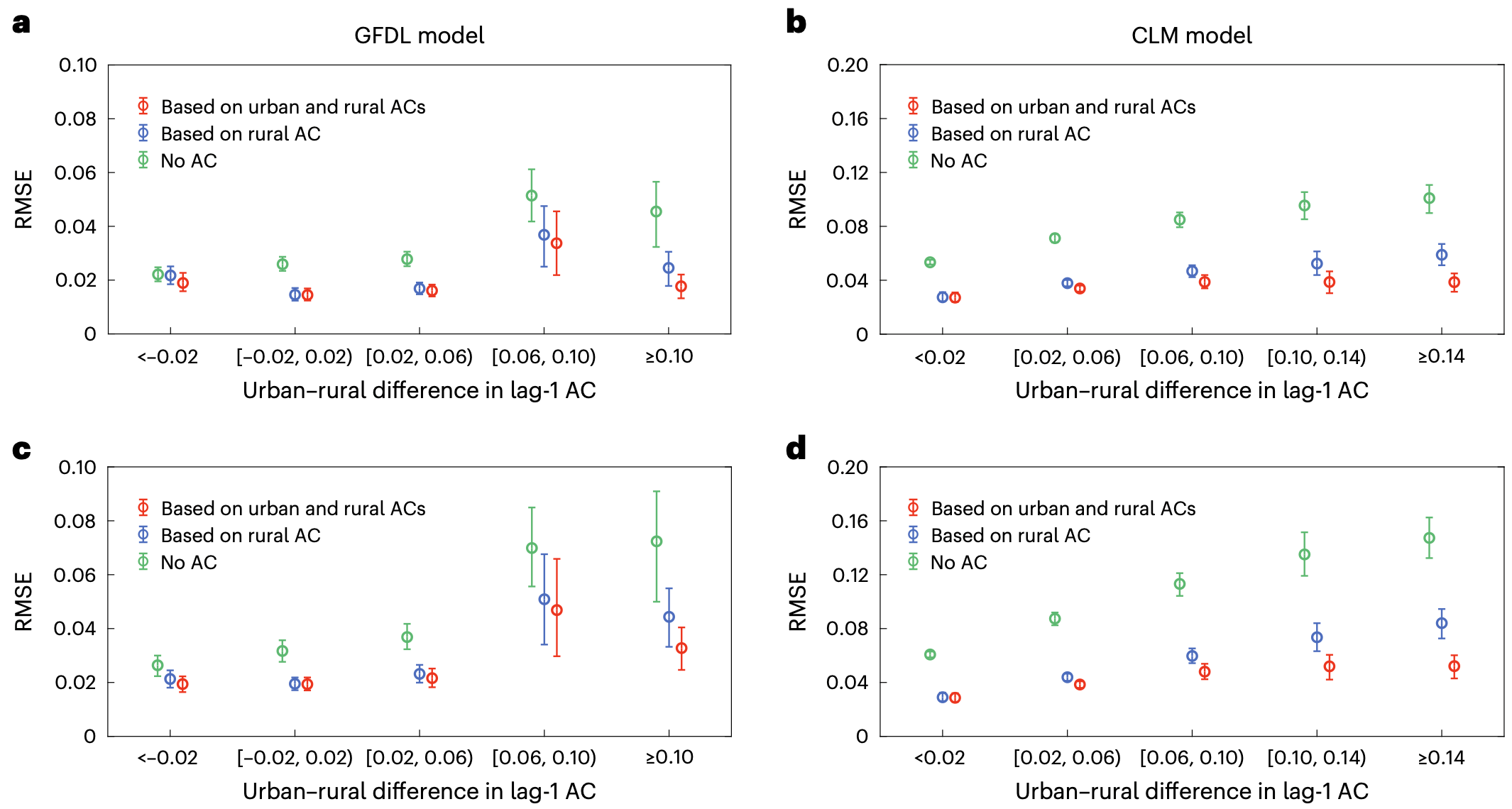

对于持续两天或三天以上的极端热事件(heat events),温度的迟滞性(persistence)也是关键影响变量,该变量的引入能够显著提升城乡间发生极端热事件概率差异的预测精度(图2、图3)。在城乡间温度迟滞性差异大的区域,引入城市-郊区的温度迟滞性差异能将预测误差最多降低30%以上。这说明对于热惯性显著增强的城市(如屋顶热容量大的地区),必须单独考虑城市的温度迟滞性以准确预测其热暴露。

综上,该研究表明,仅靠削弱平均热岛效应可能无法全面降低城市热暴露风险。在强热岛强度背景下,温度的变率和迟滞性也需被纳入到城市地区极端热事件的预测当中。具有更强平均热岛强度、较小温度波动性以及较高热惯性的城市,更应将缓解极端高温影响作为优先任务。

中山大学廖威林副教授为论文第一作者,中山大学刘小平教授、英国南安普顿大学禅铎助理教授与美国波士顿大学李丹副教授为论文共同通讯作者。论文合作单位还包括中国科学院大气物理研究所。上述研究得到了国家自然科学基金杰出青年科学基金项目、面上项目等支持。

论文信息:

Weilin Liao, Linying Wang, Xiaoping Liu*, Duo Chan*, Dan Li* (2025). Standardized heat islands and persistence drive modeled urban heat events. Nature Cities

论文链接:

https://www.nature.com/articles/s44284-025-00290-2

撰稿:廖威林

美编:赵虹媛

初审:黎晓华、刘小平

审核:辛秦川

审核发布:岳辉