烽火坪石:中山大学地理系“坪石先生”的坚守与学术开拓

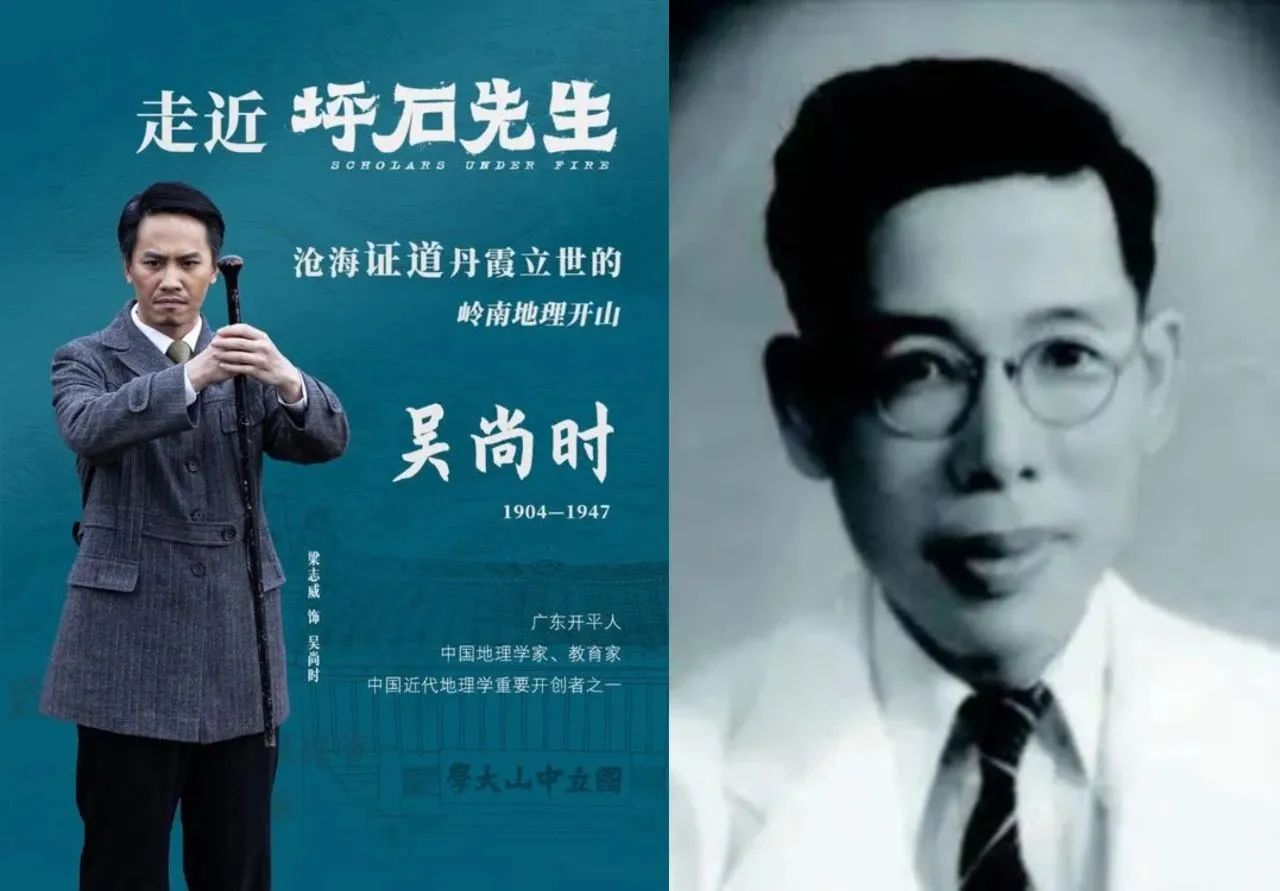

2025年8月15日,电影《坪石先生》正式上映,把观众带回1940年代粤北小镇坪石。彼时日军南北夹击,广州沦陷后国立中山大学被迫辗转千里,落脚粤北小镇坪石。电影《坪石先生》以抗战烽火中这段可歌可泣的历史为背景,讲述中山大学黄际遇、卫梓松、杜定友等一批教育大家在坪石坚持办学、从容治学,令岭南文脉在烽火中得以延续的传奇故事。

与此同时,中山大学地理系随校本部落脚坪石塘口村。在系主任吴尚时教授等学者的带领下,克服战乱与物资匮乏的困难,开展了一系列开创性的学术工作。他们深入田野考察、绘制战略地图、著书立说、传播新知,为粤北地区的自然与人文研究奠定了重要基础,其精神至今仍激励着后人。

接下来,就让我们循着当年的报纸、档案与回忆,分四条主线,重温地理系在坪石的四年时光。

01 踏遍山河:用脚步丈量粤北土地

中大地理系在坪石期间,始终秉持“知行合一”理念,深入粤北山川河谷开展实地考察,并建立水文监测体系,为地方防灾与学术研究奠定基础。从乐昌山洪到丹霞山地貌,从武水流域到瑶山横谷,地理系师生的足迹遍布粤北大地。

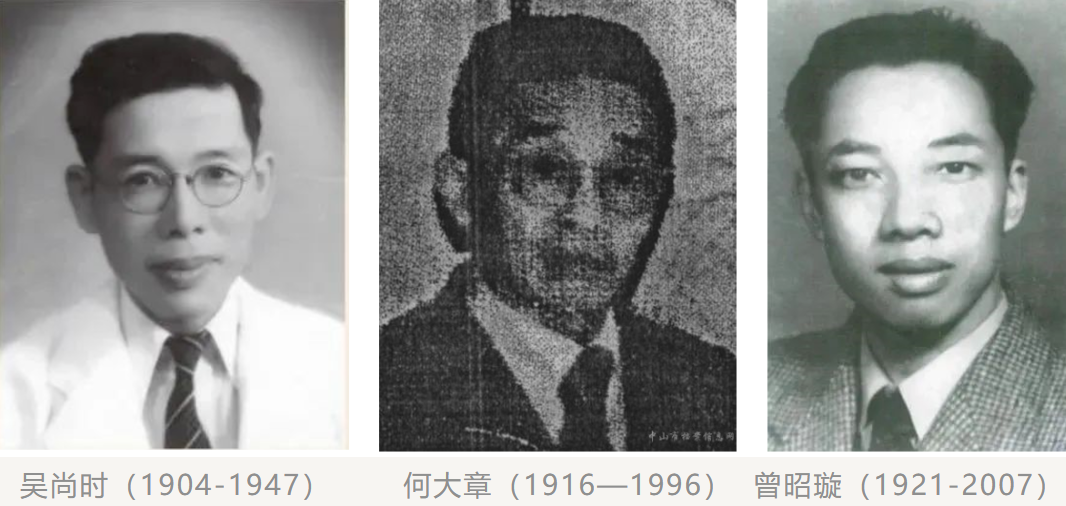

1942年,地理系受韶关市府委托在坪石设置水文站,由当时兼任讲师何大章先生负责主持着手实施及负责站务,开展水文气象观测,并编制《水文气象简报》。地理系师生每日按时观测水位、雨量和气温等,为韶关市防灾减灾提供了数据支撑。

1944年 ,吴尚时和时任助教曾昭璇多次率领学生赴乐昌、仁化、曲江、始兴一带考察,徒步三百余里,不仅确定丹霞山红色砂岩下无“南雄层”,发现黄坑水“遗传河”,还明确粤北多地堆积阶地及侵蚀面的情况,为理解粤北地形演进提供关键依据。

02 绘制新图:为抗战建设提供“地理基石”

面对抗战时期施政与建设的需求,广东省政府于1941年9月起陆续委托中山大学地理系开展系列地图编绘工作。在吴尚时主任带领下,地理系师生以“有关抗建,义不容辞”的使命感投入工作,承担起全省政治经济挂图及分县地图等多项地图编绘任务。

至1943年10月,地理系先后完成了广东省政治经济挂图6帧,分县地图108帧,并配套编写了各县说明书,系统呈现政治区域、人口、耕地、物产、交通、粮食等关键信息,成果经省府组织审定后分批付印,成为战时施政设计的重要参考,留下了一套兼具学术价值与实用意义的地图成果。

03 丰硕著书成果:覆盖多领域,兼具学术与实用价值

这一时期,中山大学学者围绕粤北及周边地区的地理、地质、人文等领域展开深入研究,形成了一批至今仍具影响力的著作。在区域地理与地质研究方面,吴尚时教授以乐昌为中心进行考察,写成《乐昌盆地地理纲要》等。

1943年,《地理系丛书》第1-6号出版,收入重要著作有吴尚时、罗来兴合著《浈武二河水文之研究》,吴尚时、何大章合著《曲江之潦患与预防》,吴尚时、何大章、罗来兴合著《粤北之水力》,徐俊鸣著《国防地理导论》等,集中反映地理系在坪石期间的研究成果。

1944年,地理系集中出版了一批重要成果,包括吴尚时、曾昭璇用英文撰写的《坪石盆地之红岩地形》《粤北之主要侵蚀面与瑶山之横谷》《雷州半岛之地形》;罗来兴的《北江之水文》;徐俊鸣、钟衍威合著的《缅甸之军事地理》;吴尚时、何大章合著的《广东省之气候》;易宜曲的《中国地理表解》《中国地理的特色》《少年地理故事》;罗来兴的《赣州都市地理初步检讨》等。此外,《东江之水文》(罗来兴著)、《广东山脉之走向》(吴尚时、曾昭璇合著)《两阳地理》(冯运华著)、《广东耕地之检讨》(梅甸初著)等多部著作也即将完成。

04 精彩学术讲座:汇聚名家,探讨前沿与实用议题

期间,中山大学积极邀请学界名家举办学术讲座,内容涵盖地质构造、地理学发展、国际局势等多个领域,拓宽了师生学术视野。

1944年,美国地理学专家葛德石教授应邀来访,带来多场讲座。3月,他在校本部礼堂作学术演讲,题为“中国在航空时代之地位”,分析中国地域环境发展航空的必要性及美国学生战时参与兵役的情况;随后在理学院主讲“地理学与地质学之新发展”,阐述两学科在二战中的贡献和新发展,如海洋深度测算、军用地图绘制等。

八十余年前,“坪石先生”们于烽火中散播的地理火种,在岭南大地的沃土里生根发芽;八十余年后,这份精神仍在滋养着地理科学于规划学院的成长。我们始终秉承“经世致用”的治学传统,在卫星遥感中解码山河脉络,在城乡规划里绘就民生画卷,这份跨越时空的学术坚守,正是对先辈最好的告慰。今天,我们回望这段历史,更要学习他们知行合一的治学精神和服务国家的责任担当。唯有以先辈为镜,坚守实证初心,勇担时代使命,才能让地理学科在新时代绽放更耀眼的光彩,续写服务国家,造福社会的新篇章。

附:

吴尚时先生(1904-1947),中国近代地理学重要开创者之一。1904年生于广东开平,1928年毕业于中山大学,次年考取公费前往法国学习地理学。他先后就读于里昂大学和格日诺布尔大学。1934年学成归国,任中山大学地理系教授,1939-1945年任地理系主任。时逢日军侵华,学校不断搬迁逃避战火,华南、西南千里迁徙之途成为先生的野外考察路线,这需要非同一般的坚毅意志和对科学的献身精神。先生学术文稿多半完成于此艰危时期,过度的劳累和极度困苦的环境严重损害了他的健康。1947年,先生去世,年仅43岁。先生是一位才华横溢的地理学家,从事地理研究虽然只有13年,但取得的成果多属空前创见,蔚然成家,在我国地理学史上占有重要一席地。据不完全统计,先生共写出地理专著4种,译作7种,论文62篇,近200万言,散佚手稿不算在内。归纳起来,可分为地形学、水文学、区域地理、读图学与制图等。(资料来源:中山大学校友会、《吴尚时与近代地理学在华南》(作者:司徒尚纪))

何大章先生(1916-1996),知名地理学、气候学专家。广东中山人,1916年生,1938年毕业于中山大学地理系,在学时遍游塞北江南,对广东南昆山及珠江三角洲地理形势进行多次考察,对澳门的历史地理有深入研究。40年代到80年代,任广东省文理学院地理学教授,华南师范学院地理系教授,中国科学院广州地理研究所教授兼研究生导师,全国地理学会理事兼科普委员,广东省地理学会副理事长,广东省气象学会副理事长、研究员,政协广东省第五、六届委员会委员,中国民主同盟成员。40年间,编著出版地理、地质、地貌、气象、气候、水利、生态、城市等方面论著100部。1976年代表科技界到北京出席国务院“五一”节国宴,同年应邀赴日本参加竹坡博览会并作专题讲学。1983年,在国家支持下,完成广州北回归线的定点工作,1985年12月17日,由花岗岩石材料砌成的北回归线定点塔建成,该塔成为中国第一个自然地理的科学景观。1992年获评为享受国务院特殊津贴专家。(资料来源:中山市档案馆)

曾昭璇先生(1921-2007),著名地理学家、教育家。1921年生于广东广州,1946年毕业于中山大学,后长期执教于华南师范大学地理科学学院。在地貌学、第四纪地质学、历史地理学、人类地理学等学科领域成就卓著,2004年获“中国地理科学成就奖”、2006年被中国第四纪研究会授予“功勋科学家”称号。曾昭璇先生一直潜心学术研究,撰写《中国的地形》、《台湾自然地理》、《广州历史地理》、《人类地理学概论》等著作40多种、论文500多篇。其中,共同主编的《地貌学》获国家教委高校优秀教材一等奖、参编的《中国自然地理》获中国科学院一等奖。开创了历史地貌学研究新领域,首先使用“丹霞地貌”作为正式的地貌学专业名词,论证了珠江三角洲的存在,最早开展南海珊瑚礁地貌发育的系统研究,为我国国民经济建设、科学研究和教育事业的发展做出了卓越的贡献。(资料来源:华南师范大学地理科学学院)

资料来源:《中山大学校史资料汇编》《地理学在中山大学70年》

撰稿:任中凯、黄佳阳

美编:饶煜钦

初审:陈依曼

审核:张春华

审核发布:岳辉