我院教师燕玉超联合北京大学等多家国内外单位在Nature Plants发表研究论文

近年来,全球热浪和干旱导致树木死亡现象加剧,引发了广泛关注。然而,目前对树木死亡后森林恢复的全球模式和驱动机制仍缺乏深入了解。为了解决这一科学问题,该研究基于全球1,600个站点的1,699个树木死亡事件,利用遥感大数据云计算平台Google Earth Engine,分析了与这些站点相对应的158,427幅Landsat影像,从而成功破解了这一科学谜题。

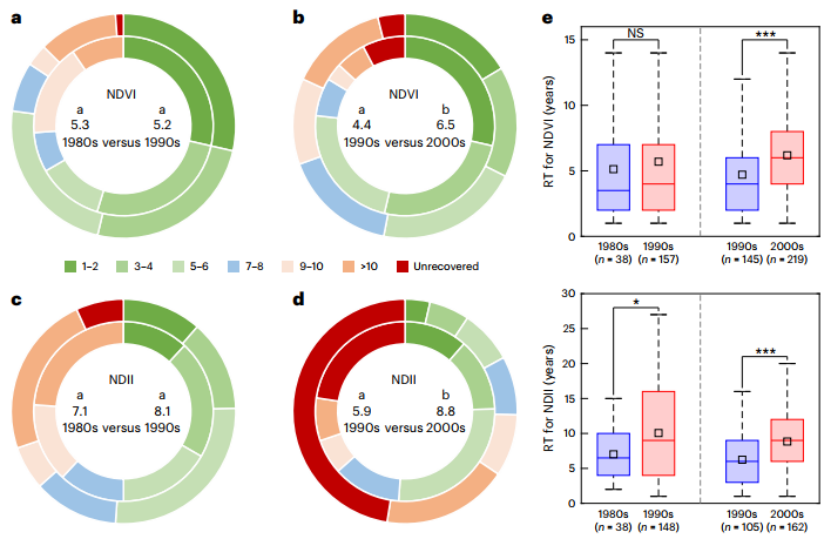

该研究探讨了受影响森林恢复到先前状态所需的时间(恢复时间)。结果显示,过去几十年中,全球森林恢复速率持续下降。这一下降趋势在植被绿度和冠层含水量的指标中均得到了体现,尤其自20世纪90年代以来,下降幅度更加显著。此外,分析还发现,森林冠层含水量的恢复明显滞后于绿度的恢复。这意味着,若仅依赖与绿度相关的植被指数,可能会高估树木死亡后森林恢复的速率。

结合作者2024年在《自然-生态学与进化》(Nature Ecology & Evolution, https://www.nature.com/articles/s41559-024-02372-1)上发表的研究结果,该研究还揭示了变绿不等于植被恢复力的增强,更不等于植被功能的完全恢复。这警示我们,变绿与恢复力丧失是一种同步进行的过程,可能增加未来植被生态系统的不确定性。

进一步分析潜在机制表明,全球森林恢复速率的降低主要与气温升高和降水减少相关。尽管树木死亡的严重程度有所加剧,但其对恢复速率的影响是有限的。这一结论支持了“全球植被生长转型”假说,即全球生态系统正在从以CO₂和氮施肥效应为主导的促进植被生长阶段,转向以气温升高和降水减少为主导的限制植被生长阶段。

综上所述,该研究强调了全球变暖对森林生态系统脆弱性的影响,指出将森林保护与恢复作为应对气候变化的必要性。同时,该研究还强调了政策制定者重视生态系统恢复,不仅要关注绿度增加,更要关注功能的恢复。这为未来的政策制定和生态保护提供了重要依据,呼吁更广泛的关注与行动。

该研究成果以“Satellite-based evidence of recent decline in global forest recovery rate from tree mortality events”为题,发表在《自然-植物》(Nature Plants,https://www.nature.com/articles/s41477-025-01948-4)上。中山大学地理科学与规划学院燕玉超老师(原北京大学城市与环境学院博士后)和北京大学城市规划与设计学院洪松柏老师为论文共同第一作者,北京大学朴世龙院士与美国科罗拉多州立大学陈安平研究员为论文共同通讯作者。其他合作单位包括西班牙巴塞罗那地球科学研究中心,新墨西哥大学地理与环境研究系,佛罗里达大学食品与农业科学学院,美国地质调查局西南生物科学中心和波士顿大学地球与环境系。

撰稿:燕玉超

美编:李文健

初审:黎晓华

审核:辛秦川

审核发布:岳辉