我院罗明教授课题组联合多家单位在Science Advances发表极端高温热浪研究的最新成果

2024年3月29日,中山大学地理科学与规划学院罗明教授联合中国科学院地理科学与资源研究所裴韬研究员、犹他州立大学张伟教授等团队,在Science Advances发表了题为“Anthropogenic forcing has increased the risk of longer-traveling and slower-moving large contiguous heatwaves” 的研究论文长文(Article)。本研究基于时空联动视角,追踪识别了全球热浪事件的时空结构与动态移动特征,发现人为气候变化导致热浪事件移动距离变长、移动速度减慢。

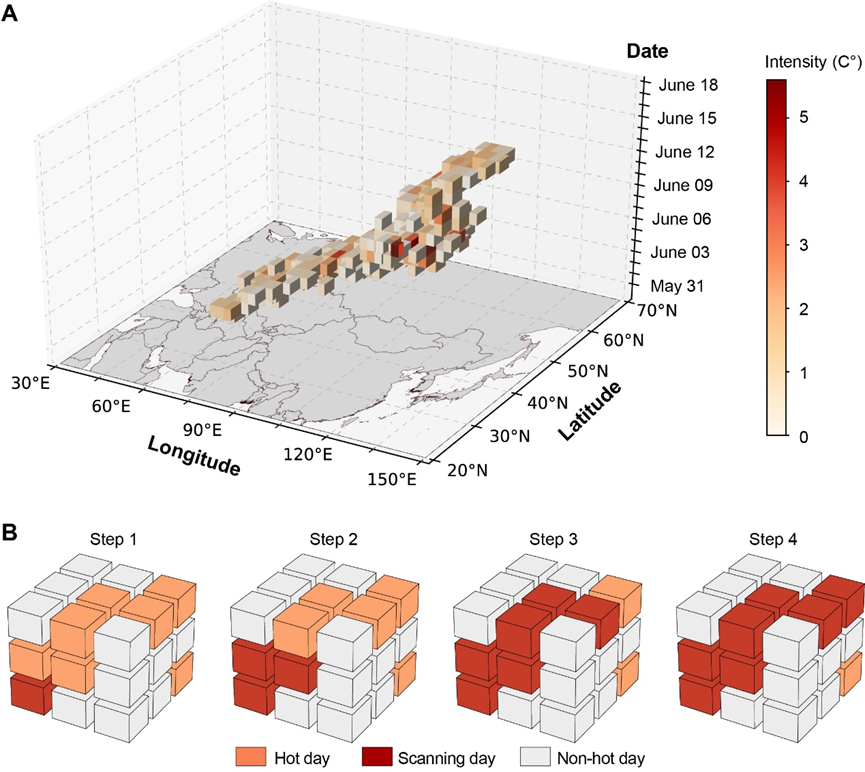

在全球气候变化背景下,热浪事件呈显著加剧态势,已成为人类目前面临的最大威胁之一。长时间连续的热浪事件对人群健康、经济、农业、劳动生产率、野火等造成了不利影响。以往针对热浪事件的研究通常将时间与空间维度分割,只关注限定区域内此类事件的时间变化特征,或某一特定时段内的空间范围。然而,多数热浪事件的形成和发展是一个从“产生”到“发展”再到“消亡”并在空间上延展或移动的连续动态过程(图1)。因此,本研究从时空三维视角出发,旨在揭示全球陆地范围内时空连续热浪事件的移动特征及其机制。

图1 时空连续热浪事件实例及其追踪识别示意图

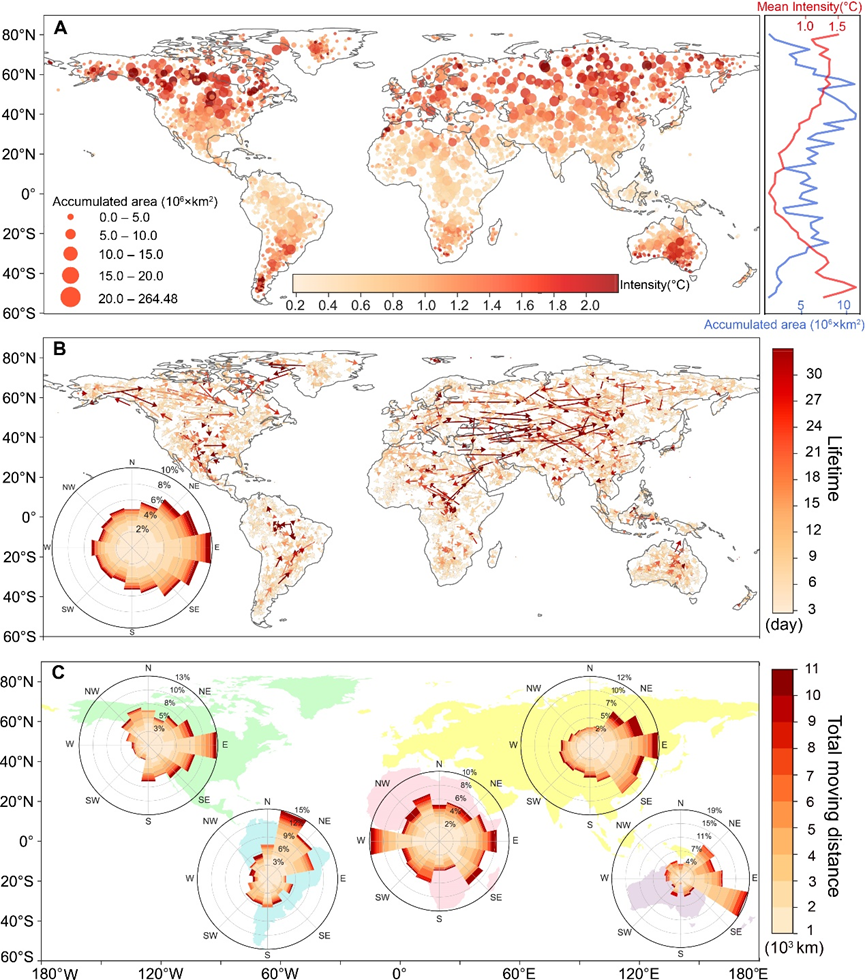

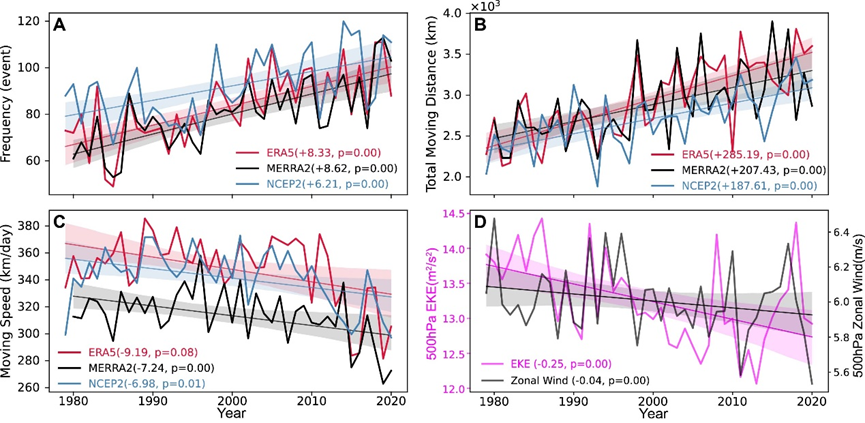

该研究利用多套再分析资料和模式模拟数据追踪识别了时空连续热浪事件,研究其在不同大洲和不同时期的移动特征(移动距离、速度和方向)。研究发现时空连续热浪事件以向东移动为主(图2),1979~2020年间热浪事件的持续时间和移动距离增加,分别从1979~1983年的平均持续时间8天和移动距离2430公里增加到2016~2020年的12天和3400公里,而移动速度显著降低,减慢了超过20%(图3)。这可能是由于涡旋动能和纬向风的减弱,以及人为热强迫产生的温室气体影响所致。自1997年以来,这些变化趋势呈显著加剧态势。气候模拟预测结果表明,如果人为温室气体排放持续增加且不采取有效措施加以控制,这种持续时间更长、移动距离更远且移动速度更慢的连续热浪事件将对人群健康和生态环境造成更严重的影响。该研究从时空联动视角出发,丰富了极端天气气候事件研究的方法体系,对于适应和缓解全球连续热浪事件具有重要意义。

图2 全球陆地范围及不同大洲时空连续热浪事件分布及移动

图3 1979~2020年间全球陆地范围时空连续热浪事件的频次、移动距离、移动速度等特征变化趋势

中山大学地理科学与规划学院2020级博士生吴思佳与导师罗明教授为论文共同第一作者,中山大学罗明教授、中国科学院地理科学与资源研究所裴韬研究员、犹他州立大学张伟教授为论文共同通讯作者,论文合作单位还包括普林斯顿大学、香港科技大学(广州)、南京信息工程大学等。上述研究得到了国家自然科学基金面上项目、国家级青年人才项目等的支持。

论文引用及链接:Luo, M., Wu, S., Lau, G. N.-C., Pei, T., Liu, Z., Wang, X., Ning, G., Chan, T.O., Yang, Y., Zhang, W., 2024. Anthropogenic forcing has increased the risk of longer-traveling and slower-moving large contiguous heatwaves. Science Advances, 10(13), eadl1598. https://doi.org/10.1126/sciadv.adl1598.

中山大学罗明教授课题组致力于“气候变化与可持续环境”(CHASE :Climate Change And Sustainable Environment)研究,方向包括全球变化与极端天气气候、城市气候与人居环境、环境健康与时空大数据分析、遥感与GIS应用等,近年来在GRL、PNAS、The Innovation、Science Advances等顶尖期刊上发表论文近50篇。课题组长期招收博士后、博士及硕士研究生等人才(微信公众号:气候变化与可持续环境)。

撰稿:吴思佳

初审:罗明

审核:辛秦川

审核发布:岳辉