我院黄耿志副教授论文“中国社会升级的测度与时空格局及驱动机制”发表

社会升级是指提高劳动者就业质量并保障和改善其作为社会参与者的基本权利的过程。长期以来,在经济升级会自然带来社会升级的预设之下,大量研究和政策聚焦于经济升级,极少关注面向劳动就业主体的社会升级。然而,观察表明,经济升级并不必然转化为社会升级,而可能产生劳动关系矛盾、收入差距扩大、社会空间极化等“社会降级”结果,进而影响到社会稳定和经济可持续发展。党的十八大以来,国家日益重视劳动就业质量和社会与经济的协调发展。针对不平衡发展、贫富差距扩大、劳动关系矛盾等问题,国家“十四五”规划纲要把提升就业质量、保障劳动者待遇和权益作为提高社会建设水平的重要内容,彰显了社会升级对全面建成小康社会的意义。可见,促进社会升级并实现经济升级和社会升级的“双升级”成为重要的理论和现实问题。

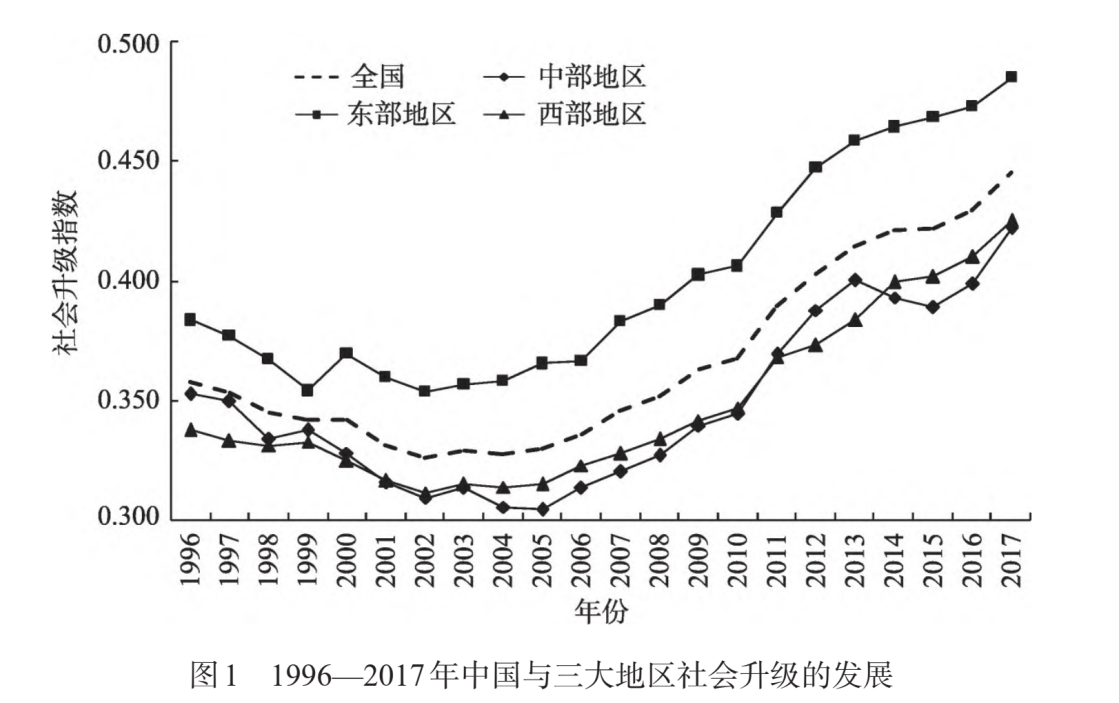

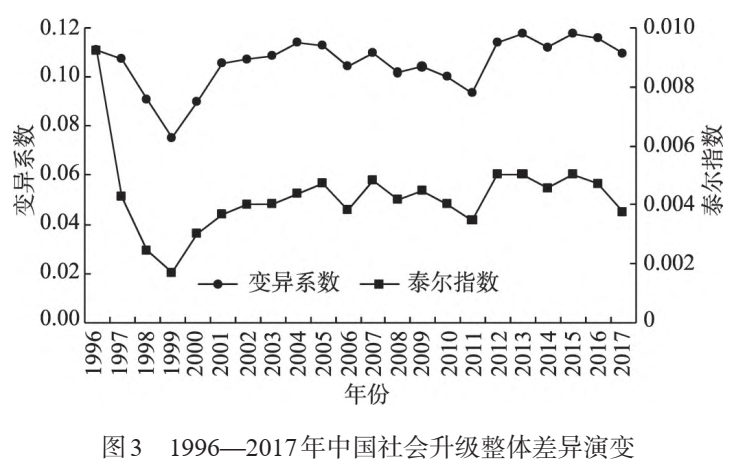

该研究建立了社会升级的综合测度指标体系,揭示了20世纪90年代中期以来中国社会升级的时空格局、区域差异和影响因素,检验和探明了经济升级、经济全球化和政府治理等3种关键因素对社会升级的影响,特别是将产业创新因素纳入考虑,促进了对经济发展、经济全球化与社会升级关系的理解。研究发现,1996-2017年期间中国总体的社会升级状况得到改善,但面临区域发展的不平衡问题(图1)。东部地区是社会升级的主要区域,其中又以京津冀、长三角、珠三角等三大城市群为核心升级区(图2)。尽管社会升级在全国整体和地区尺度的区域差异有所缩小(图3),省际发展分化速率得到一定缓解,中西部省份逐步追赶东部省份,重庆的发展引人注目,但东部沿海仍是带动中国社会升级的主导区。

研究进一步揭示了经济增长、产业创新、经济全球化、劳动力技能和政府治理等因素对区域社会升级变化的影响,反映了社会升级受全球和本地因素影响的过程。研究证明,经济增长快速并非一定带来社会升级,促进社会升级需要提升经济发展的质量。中国社会主义建设的十四个基本方略之一是“在发展中保障和改善民生”,这意味着社会升级应置于经济升级的过程。该研究形成的政策建议认为,促进全国社会升级,缩小地区间的社会升级差异,不仅需要维持经济增长活力,而且应重点推进高质量发展战略,包括推动产业结构高端化发展、加快发展生产性服务业,加大研发投入、提高企业竞争力,扩展对外合作、提升全球经济参与度,发展职业教育、提高劳动力技能水平和劳动生产率,完善和实施劳动就业保障制度。

该研究对增强理解地方经济发展、经济全球化与社会升级的关系起到了积极的补充作用,为进一步探索经济升级转化为社会升级的条件和路径提供了基础。

该研究成果以“中国社会升级的测度与时空格局及驱动机制”为题发表在中国地理学科一级学报《地理学报》第12期,黄耿志副教授为第一作者兼通讯作者。该研究得到国家自然科学基金等项目的资助。

论文链接:

初审:邓毅梅

审核:辛秦川

审核发布:岳辉